新NISA白書を読んで①~何を買っているのか

> 無料のFX口座開設でお肉・お米のいずれかゲット!

NISA制度改正から1年7カ月、三井住友DSアセットがまとめた「新NISA白書」。投資家と金融機関の両面調査から、人気商品や年代別の選好が浮き彫りになりました。

NISAの制度見直しが行われて1年と7カ月が経過しました。それを機に、三井住友DSアセットマネジメントが、「新NISA白書」をとりまとめました。

この白書の特徴は、投資家、金融機関という、NISAを利用する側、NISAを通じて金融商品を提供する側という両方の側面から回答を得ていることです。

調査対象は、投資家が18以上~79歳以下の男女個人で、金融機関は本部と営業担当者に分かれていて、本部は三井住友DSアセットマネジメントと取引がある販売金融機関に、販売金融機関の営業担当者は、金融専門誌であるMa-Doの読者とフィナシープロ会員になります。

いくつか注目点について触れていきたいと思います。

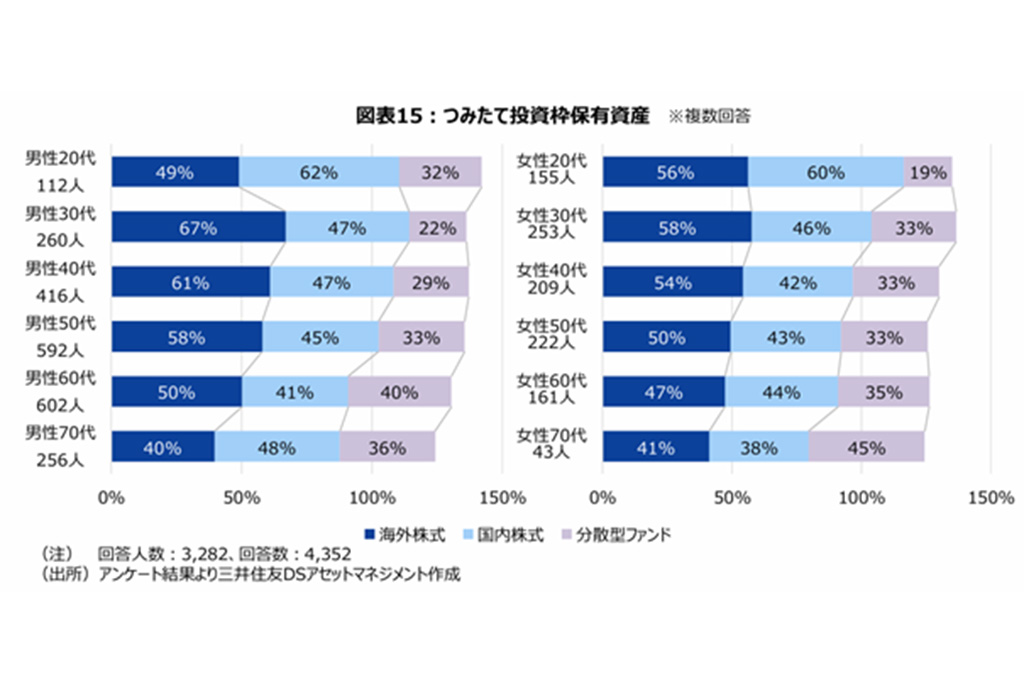

まず、新NISAで運用している人は、どのような商品を買っているのでしょうか。つみたて投資枠と成長投資枠に分けて、それぞれの購入商品割合が示されています。ちなみに複数回答可のため、合計した数字は100%を超えます。

つみたて投資枠は投資信託しか買えないので、購入している投資信託がインデックス型か、それともアクティブ型かで割合を見ていくと、年齢別、男女別ともにインデックス型が優位でした。男性の場合、20代から70代まで75%超が、女性の場合、20代は66%が、それ以上は73%超がインデックス型を選んでいます。

また資産クラス別で見ると、海外株式に投資するタイプを選んでいる人の比率が高めです。

男性の場合、20代が面白いことに49%と低めなのですが、30代が67%、40代が61%と高く、50代が58%、60代が50%、70代が40%と低下していきます。

その代わりに上がっていくのが分散型で、30代が22%、40代が29%と低めであるのに対し、50代が33%、60代が40%と高め。しかし、これも不思議なことに20代が32%もあります。実は最もリスクが取れるはずの20代で分散型が32%もあるのは、投資経験が少ないがためにリスクが怖いのか、それとも堅実な世代なのでしょうか。

なお男性70代は分散型が60代よりも高くなるのかと思いきや、実は36%に低下します。と同時に、国内株式の割合が48%で最も高くなります。

また女性の場合は、20代から50代まで海外株式の占める割合が50%以上ですが、60代が47%、70代が41%と低下する一方、特徴的なのが分散型の割合で、年齢が上がるにつれて大きく上昇します。70代は実に45%が分散型です。

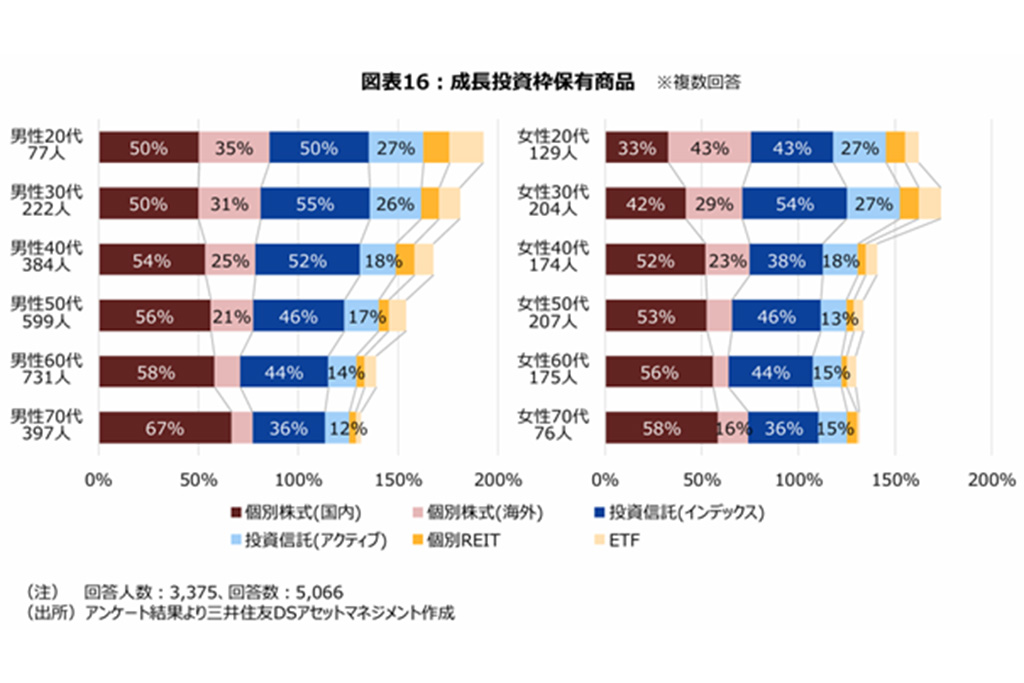

次に成長投資枠ですが、同枠は投資信託だけでなく、国内外の個別株式や個別REITにも投資できます。

購入している商品を見ると、男女ともに個別株式とインデックスファンドの保有割合が高いという特徴があります。また、その個別株式においては男女とも、年齢が上がるほど国内株式の、逆に年齢が若いほど海外株式の割合が上がっています。

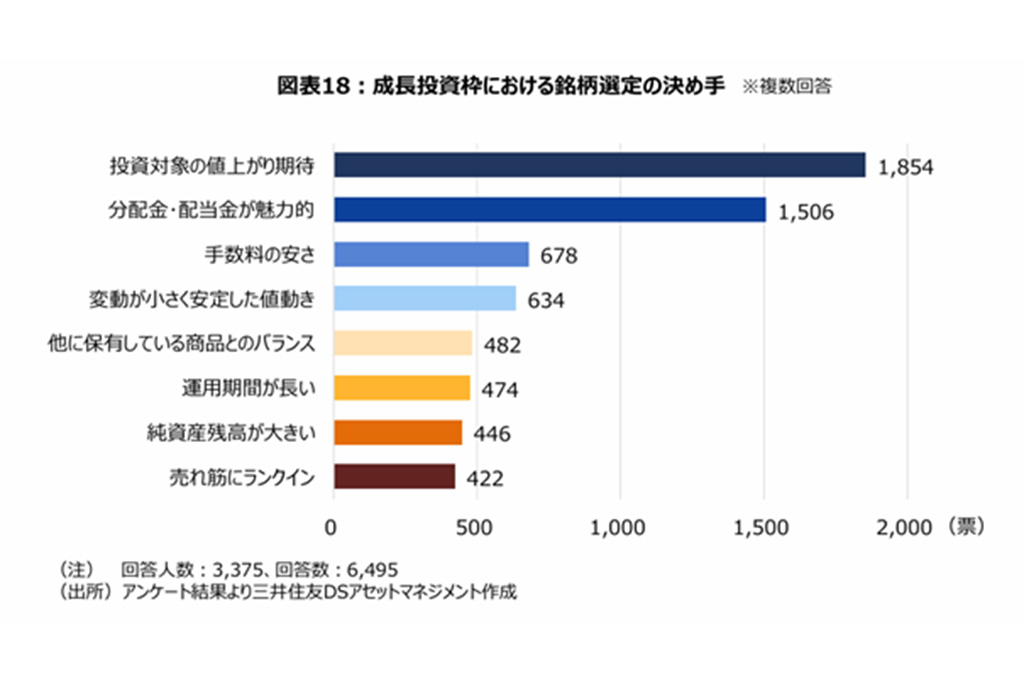

次に、投資家は何を求めて商品を選ぶのかについてです。

同白書では、「成長投資枠における銘柄選定の決め手」についても聞いています。それによると、最も多かった回答が「投資対象の値上がり期待」であり、次が「分配金・配当金が魅力」でした。

この2つの回答について、年齢別の比率を見ると、「投資対象の値上がり期待」は男性の場合、30代がやや低めですが、それ以外の年齢は55%から60%前半と高く、女性はなぜか年齢が上がるほどその割合が上がっていきます。資産運用のセオリーから言えば、年齢が若いほどリスクが取れるので値上がり期待で投資対象を選ぶ人の割合が高まると思われますが、女性の場合、20代で値上がり期待と答えた人の割合が30%と低く、70代に向けて上昇するのが面白い現象です。

また、「分配金・配当金が魅力」という回答については、資産運用のセオリー通り、男女ともに年齢が上がるほど回答比が上がっていきます。

案外、気にする人が少ないのが「純資産残高が大きい」という回答です。投資信託の場合、あまりにも純資産残高が小さいと、運用難になったり、繰上償還されたりするリスクが高まるため、多少なりとも純資産残高の規模は大きい方が無難ではありますが、30代から70代までは、男性が7~19%、女性が8~21%と低めです。

ただ、これもちょっと面白いのですが、20代は男女ともに、純資産残高の大きさを銘柄選定の決め手としている回答比が高めです。これは恐らく、20代は長期投資が前提になるため、繰上償還リスクが出来るだけ低いものを選ぼうという意識の現われであるようにも思えます。」

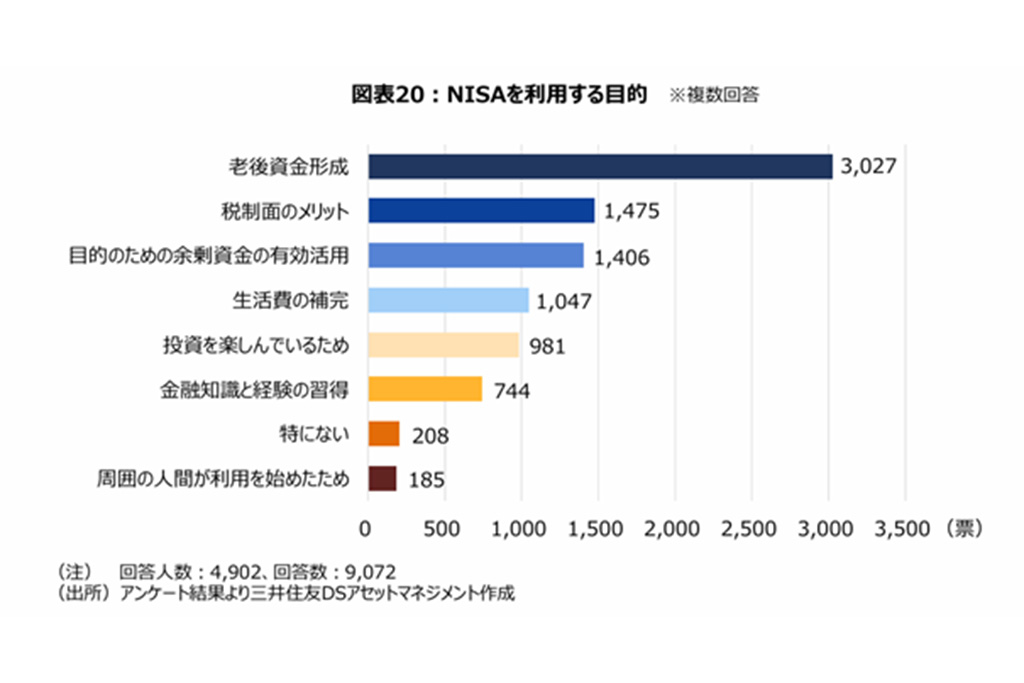

NISAを利用する目的については、明らかに「老後資産形成」と答えた人の割合が非常に高いのが印象的です。複数回答ありですが、老後資産形成と答えた人が3027件あり、2位の「税制面のメリット」の1475件に対して、大きな差をつけています。逆に言えば、それだけ老後資金について不安視している人が多いということでもあります。

この回答を属性別に見ると、老後資産形成と答えた人の割合が最も高い年代は、男女ともに50代が最も高く、男性のそれが71%、女性のそれが74%にも達しています。

50代といえば、定年が間近に迫り、両親の介護、あるいは逝去に直面し、自分の老後に思いを巡らせざるを得ない年齢であると考えられます。また子供がいた夫婦については、子供がようやく巣立ち、教育費がなくなった結果、人生において2度目の「貯め期」到来であるとも言えます。それだけに、他の年齢層に比べて老後資産形成を目的とする人が多いと考えられます。

鈴木雅光(すずき・まさみつ)

金融ジャーナリスト

JOYnt代表。岡三証券、公社債新聞社、金融データシステムを経て独立し(有)JOYnt設立し代表に。雑誌への寄稿、単行本執筆のほか、投資信託、経済マーケットを中心に幅広くプロデュース業を展開。

> 無料のFX口座開設でお肉・お米のいずれかゲット!